引言

在当今数字化飞速演进的时代,互联网已然如同生命必需的空气一般,全方位地渗透进人们生活的每一个细微之处。“流量” 这个词汇早已深深烙印在人们心中,成功接住流量,就如同握住了无尽的财富机遇。然而,究竟什么样的 IT 信息化基石才能稳稳承载这股汹涌澎湃的流量洪流呢?从全球闻名的科技巨擘,到与人们日常生活紧密相连的电商平台、社交软件以及在线教育平台等,都曾因流量的急剧暴增而陷入困境之中。

事件回顾

2024年6月,ChatGPT出现系统故障,流量激增导致算力不足,全球数百万用户无法正常使用,持续长达近8个小时。

2023年11月,滴滴出行系统出现了近12个小时的大规模故障,导致用户无法使用叫车服务,司机无法接单,甚至出现了计费混乱等问题。

2022年8月,美国众议院议长佩洛西窜访台湾,引发了国内网友的高度关注和热烈讨论,导致微博、B站、今日头条、抖音、小红书、虎嗅、财联社、云财经等各大社交平台和媒体平台因超量访问和互动纷纷出现故障。微博在当晚发生紧急扩容故障,大约30分钟后才恢复正常。

2020年2月开学第一天,大量学生通过在线教育平台上课,学习通使用量瞬间超过1200+万人,服务器压力过大导致部分用户在登陆、图片传输等功能出现短暂异常。

上述故障归因都大致相同:

随着用户数量的不断增加和流量的暴增,服务器承受的压力也越来越大,当平台无法承受巨大的访问量,就可能出现宕机或访问缓慢等问题。尤其是在早晚高峰时段,服务压力更加突出,更容易导致系统故障。

所暴露的信息化建设问题也大概有以下几点:

1、缺乏有效的监控和预警机制

这些事件也反映出平台可能缺乏有效的监控和预警机制。如果能够及时监测到流量的变化,并在流量接近容器承载极限时发出预警,就可以提前采取措施,如启动容器扩展、优化系统配置等,避免系统故障的发生。

监控和预警机制应该能够实时监测容器的性能指标,如 CPU 使用率、内存使用率、网络带宽等,以及系统的响应时间、错误率等指标。当这些指标出现异常时,能够及时发出警报,以便运维人员能够快速响应和处理。

同时,监控和预警机制还应该能够对历史数据进行分析,预测可能出现的流量高峰,提前做好容器弹性规划和资源准备。

2、资源弹性规划不足

在这些事件中,各个平台可能在资源弹性规划方面存在不足。没有充分考虑到可能出现的突发流量情况,或者没有制定有效的弹性扩展策略。例如,没有建立自动扩展机制,或者扩展的速度不够快,无法及时应对流量的快速增长。

对于一些特殊事件,如政治事件、重大促销活动等,平台应该提前进行流量预测和资源弹性规划。但在实际情况中,可能由于各种原因,没有做到充分的准备,导致业务在面对突发流量时无法正常运行。

资源弹性不仅仅是技术问题,还涉及到资源管理、成本控制等方面。如果平台在资源分配上过于保守,或者没有合理的成本预算来支持资源的弹性扩展,也会导致在流量高峰时出现故障

3、缺乏跨中心业务快速恢复能力

在跨中心或跨云场景下,使用负载均衡技术将流量分配到不同的服务器或数据中心上,避免单个节点过载。例如,可以使用硬件负载均衡器或软件负载均衡器,根据不同的负载均衡算法将用户请求分发到不同的服务器上。

在跨中心或跨云场景下,可以利用自动化工具实现快速恢复。例如,当某个数据中心出现故障时,可以自动将流量切换到其他数据中心,并启动故障数据中心的恢复流程。同时,可以利用云服务提供商的自动扩展功能,快速增加资源以满足用户需求。

博云是如何解决上述问题呢?

1、资源评估与跨集群分配

当流量暴增引发故障风险时,系统对各个容器集群的资源使用情况进行快速评估。确定哪些集群有剩余的资源可以用来应对流量高峰。例如,分析不同集群的CPU使用率、内存占用率、存储容量等,找到资源相对充裕的集群。

根据资源评估结果,进行跨容器集群的资源调度分配。将部分流量引导至资源充足的集群中,通过在不同集群之间动态分配负载,确保业务平台能够继续稳定运行。例如,可以使用负载均衡器将流量分发到不同的集群,或者通过容器编排工具(如Kubernetes)将容器实例迁移到其他集群。

2、弹性扩展与跨集群部署

为了应对流量暴增,跨容器集群调度可以实现弹性扩展。当一个集群无法满足流量需求时,自动在其他集群中部署新的容器实例。这样可以快速增加系统的处理能力,避免因单个集群资源不足而导致的故障或瘫痪。

跨集群部署还可以考虑不同地区的集群资源。如果业务平台具有全球用户,可以将流量引导至距离用户较近的集群,提高响应速度的同时,也能更好地利用各地的资源。例如,当亚洲地区的流量暴增时,可以将部分流量调度到亚洲的容器集群,同时也可以考虑将部分流量分配到其他地区的集群,以实现全球范围内的资源优化配置。

3、故障恢复与跨集群备份

流量暴增可能导致部分容器或集群出现故障。跨容器集群调度可以与备份和恢复机制相结合,当一个集群发生故障时,迅速将流量切换到其他正常运行的集群。同时,利用跨集群备份策略,确保数据的安全性和可用性。

例如,可以定期将数据备份到不同的集群中,当某个集群出现故障时,可以从备份集群中恢复数据,并将流量引导到其他可用的集群。这样可以在流量暴增的情况下,提高业务平台的可靠性和容错能力。

实战案例

博云某客户为国内大型制造业企业,几乎使用了市面上所有的公有云服务,并构建了大量的容器集群,随着容器集群数量的激增和复杂度的提升,管理和运维成本急剧上升。同时,这些分布在不同区域的容器集群缺乏有效的统一管理和调度机制,资源利用率、运维效率较低。存在如下问题:

- 环境差异

不同云环境之间的差异导致业务交付标准的不一致,增加了业务开发和部署的难度。

- 绑定风险

企业面临着云服务绑定的风险,无法根据业务需求灵活切换云服务商,限制了企业的议价能力和市场竞争力。

- 完善容灾

缺乏面向多云环境的调度和容灾能力,使得企业难以充分利用多云的资源优势,实现资源的优化配置。

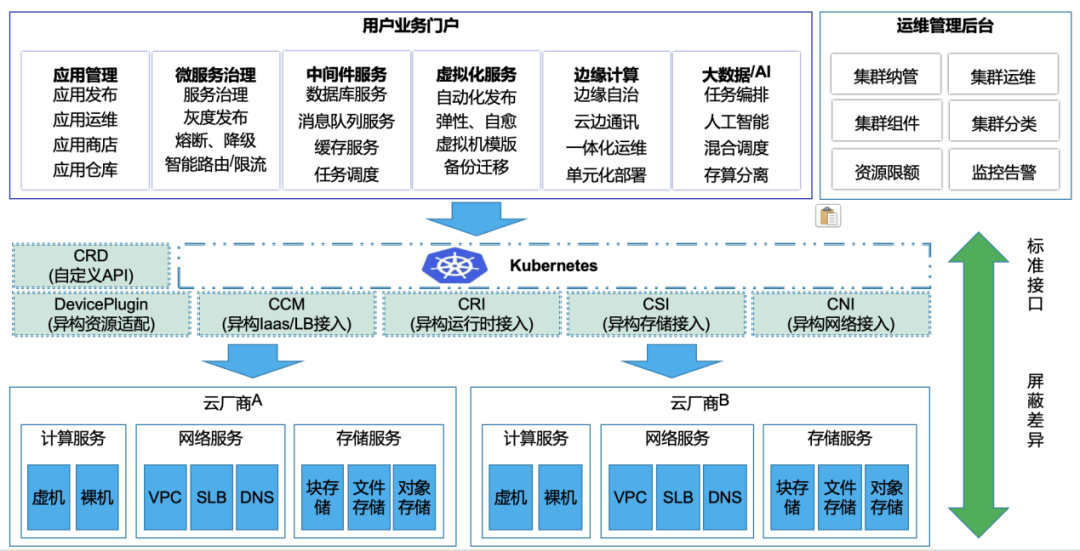

在博云为用户设计的多云容器项目中,核心方案精心设计为两大主要部分:管理和业务。旨在通过创新的流程设计,实现高效且稳定的云资源管理与业务交付。

方案着重于明确划分管理职责与业务职责,以预防潜在纠纷并助力平台的推广。

管理方面,集中于资源的精准调配和异构集群的统一管理与监控,为跨集群容灾调度提供技术基础。

业务层面,强调对服务的管理与资源的优化利用,适合开发人员等用户。

此外,方案还注重保持中间件与应用集群的独立性,提供中间件灾容,通过"资源组"实现同IDC内的高可用发布,并基于"业务系统"执行配额管理。

- 跨多中心调度

该方案以业务需求为导向,通过统一发布调度、容灾策略和资源弹性设计,大幅提升了业务部署的灵活性和可靠性。具体而言,实现了多云统一发布调度及容灾,确保业务在不同云供应商或本地IDC集群中拥有一致的部署体验,同时支持核心业务的跨云部署和容灾。此外,还能根据业务需求灵活配置同中心容灾、跨云迁移和业务数据单元化等功能,有效利用云资源池应对业务高峰,实现资源的弹性伸缩。

- 容灾策略增强

此方案致力于打造一个全面且高效的容灾体系,以确保在各类故障场景下业务的连续性和数据的完整性。借助跨数据中心的容灾能力、灵活的迁移机制和资源弹性设计,为业务提供全方位的容灾保障,确保业务在故障发生时能够无缝切换和平稳过渡。

- 管理效率优化

此方案采用集中化和标准化的方式,极大地提升了平台资源的利用率和管理效率。

一方面,实施容器资源的统一化管理,支持对已有异构Kubernetes的纳管,并实现自有集群的自动创建与闭环管理,确保了集群从创建到运维、监控的全生命周期管理能力,也为集群接入提供了极大的灵活性。

另一方面,通过构建应用多云承载资源模型,能够在同一数据中心内实现应用的多集群发布,且在跨数据中心发布时保持业务单元的独立性。

- 用户体验提升

该方案以应用为核心,将Kubernetes的复杂概念进行简化处理,为用户提供了直观的管理视图。同时,对应用、中间件、数据库等系统组件进行整合展示,使得底层资源的变更与迁移对用户应用完全透明,从而显著提升了用户的使用体验。

本项目的成功实施,在容器跨集群调度和应用容灾方面发挥了重要作用,为用户在业务稳定性、资源、管理、成本等多个方面带来了显著的优化与提升。

- 业务稳定性与应用容灾

在业务稳定性方面,项目极大地增强了企业的业务容灾能力。通过容器跨集群调度,当某个集群出现故障时,能够迅速将业务流量切换至其他正常运行的集群,确保业务的连续性。这种应用容灾机制为企业提供了强大的保障,有效降低了因单点故障而导致业务中断的风险。

- 资源利用优化

在资源利用方面,项目采用自建容器中间件的方式,大幅提升了资源的使用效率。与直接使用云上中间件服务的高额成本相比,自建中间件能够根据企业实际需求进行定制和优化,避免了资源浪费。容器跨集群调度可以根据不同集群的资源负载情况,动态分配业务流量,进一步提高资源利用率。这种转变不仅降低了企业运营成本,还增强了企业对中间件性能和安全性的掌控能力。

- 管理效率提升

在管理层面,项目实现了对底层容器资源的统一管理与调度。借助容器跨集群调度技术,企业能够屏蔽底层容器资源的差异,以应用为中心进行资源统一管理。这简化了管理流程,降低了出错率,使企业能够更加专注于核心业务的发展与创新。同时,容器跨集群调度使得资源管理更加灵活高效,能够根据业务需求快速调整资源分配。

- 成本控制与竞争优势

在成本方面,项目有效打破了企业之前面临的成本困境。以往,在多云环境中切换业务需要付出高昂代价,且容易受到特定IaaS厂商的绑定,议价空间有限。而现在,通过容器跨集群调度和先进的技术手段,企业能够实现业务与服务的快速切换,大幅降低切换成本,并增强与云厂商的议价能力。这不仅有助于企业更好地控制成本,还为其在市场竞争中赢得了更多优势。

在这个流量为王的时代,企业面临着越来越多的突发业务暴增挑战。容器技术的不断发展和创新,为企业提供了强大的解决方案。博云通过先进的技术手段和完善的解决方案,帮助企业在容器弹性规划、监控预警、资源评估与跨集群分配、弹性扩展与跨集群部署、故障恢复与跨集群备份等方面实现了全面优化。未来,随着技术的不断进步,容器将继续发挥重要作用,让突发业务暴增不再成为企业的困扰,为企业的数字化转型和可持续发展提供坚实的支撑。